なぜ今「オブジェクトセントリック・プロセスマイニング」なのか?複雑化する現代業務を解き明かす新技術

デジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進む中、企業はかつてないほど業務プロセスの正確な可視化と継続的な改善を求められています。従来のプロセスマイニング手法は、単一の「ケースID(事例単位)」に基づいて業務を分析するものでした。しかし、現実のビジネスはもっと複雑で、多数の関係者・情報・活動が相互に絡み合う構造を持っています。

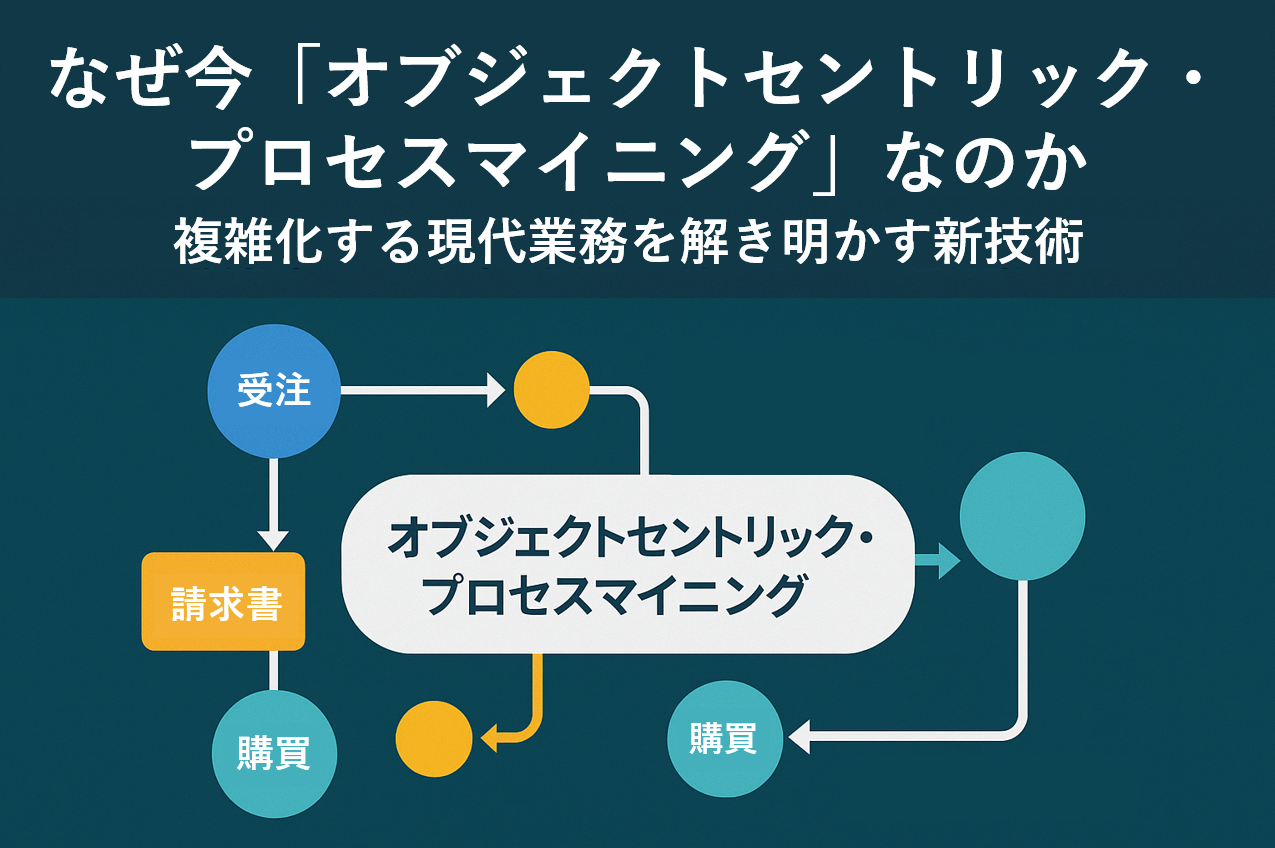

ここで登場するのが「オブジェクトセントリック・プロセスマイニング(Object-Centric Process Mining、以下OCPM)」です。この革新的な手法は、複雑化する現代のビジネス環境において、従来では捉えきれなかった業務の全体像を解き明かす強力なツールとして注目を集めています。本記事では、次世代の分析手法であるOCPMの全貌とビジネスに与えるインパクトを詳しく解説します。

オブジェクトセントリック・プロセスマイニングとは何か?

概念と誕生の背景

OCPMは、従来の「プロセス=単一路線」という前提を根本から見直し、複数のオブジェクト(例:注文、請求書、配送、顧客など)が交錯する実業務を多角的に分析できる革新的な枠組みです。プロセスマイニング分野の権威であるWil van der Aalst教授が提唱したOCEL(Object-Centric Event Log)形式は、このOCPMの理論的基盤となっています。

従来のプロセスマイニングでは「一連の注文処理」「単一の請求書フロー」などの単一軸でしか分析できず、複数プロセスが連携して進行する現場の真実を捉えきれないという根本的な限界がありました。OCPMは、すべての関連オブジェクトとその複雑な関係性を同時に記録・分析することで、よりリッチで動的なプロセス分析を実現します。

従来手法との本質的な違い

従来のプロセスマイニングでは、例えば「注文処理プロセス」を分析する際、一つの注文IDに基づいてその流れを追跡していました。しかし実際のビジネスでは、一つの注文が複数の商品に関連し、さらに複数の顧客や配送先、支払い方法と関わることが一般的です。OCPMでは、これらすべてのオブジェクトを同時に扱い、それぞれの相互作用を包括的に分析できます。

OCPMが解決する現代企業の課題

多視点分析による現実の忠実な再現

サプライチェーンや顧客対応など、複数部門・プロセスが関与する業務では、単一の視点からの分析では部分最適に陥るリスクが常に存在します。OCPMでは、注文オブジェクトと在庫オブジェクト、顧客オブジェクトなどを同時に追跡することで、部門を横断した業務全体像を正確に描き出すことができます。

これにより、従来は見えなかった部門間の連携不備や、システム間のデータ連携の問題、情報伝達のタイムラグなどが明確に可視化されます。

相関関係の構造的把握とボトルネック解消

異なるオブジェクト間の関係性を構造的に捉えることで、例えば「在庫管理の遅延が出荷遅延を引き起こしている」といった因果構造を明確に把握できます。これにより、表面的な数値分析では発見できなかった根本原因の特定が可能になります。

従来のアプローチでは、各プロセスを個別に最適化しても全体最適につながらないケースが多く見られましたが、OCPMではシステム全体の相互作用を理解した上で、真に効果的な改善ポイントを特定できます。

実装例と導入効果の検証

製造業での納期遵守率向上事例

ある欧州の大手製造企業では、OCPMを導入することで、各注文の部品供給状況と生産スケジュールの複雑な関係性を動的に可視化することに成功しました。この取り組みにより、納期遅延の8割に共通する特定のボトルネックを発見し、それまで気づかなかった部品調達プロセスの問題を根本的に改善することができました。

結果として、納期遵守率が85%から94%に向上し、顧客満足度の大幅な改善を実現しています。

保険業における請求プロセスの迅速化事例

大手保険会社では、保険金請求処理にOCPMを適用し、事故報告・書類提出・審査・支払処理の各オブジェクトを一元的に可視化しました。従来は個別に管理されていたこれらのプロセスを統合的に分析することで、処理期間を従来比で30%短縮することに成功しています。

特に注目すべきは、複数の書類が同時並行で処理される際の待ち時間の最適化や、審査官の稼働率向上など、従来の単一プロセス分析では発見できなかった改善機会を数多く特定できた点です。

学術的・専門家による評価

RWTH Aachen UniversityのWil van der Aalst教授は「プロセスマイニングは今やデータサイエンスとプロセス科学の交差点に位置しており、OCPMはこの進化の次なる重要なステップである」と評価しています。

また、プロセスマイニング分野の基本文書である『Process Mining Manifesto』では「従来のプロセスマイニング手法の限界を克服するためには、より柔軟で動的なデータ構造が不可欠である」と指摘されており、OCPMの登場はこの課題への直接的な回答として位置づけられています。

技術的な進歩と実用性

最新のプロセスマイニング技術において、OCPMは単なる理論的な発展にとどまらず、実際のビジネス環境での活用が急速に進んでいます。特にCelonisなどの先進的なプロセスマイニングプラットフォームでは、OCEL形式のデータ処理と多次元分析機能が標準的に提供されており、企業での導入ハードルが大幅に下がっています。

OCPMの導入を成功させるポイント

データ準備とシステム統合

OCPM導入において最も重要なのは、オブジェクト間の関係性を適切に記録できるデータ構造の準備です。複数のシステムからのデータを統合し、各オブジェクトの相互関係を明確に定義する必要があります。

分析視点の明確化

OCPMの強力な分析能力を最大限活用するためには、どのオブジェクト間の関係に着目するかを事前に明確化することが重要です。ビジネス目標と直結した分析視点を設定することで、より実践的な洞察を得ることができます。

結論:プロセスマイニングの次の標準へ

オブジェクトセントリック・プロセスマイニングは、複雑化する現代業務に対応するために生まれた革新的な手法です。従来の単一視点による分析の限界を超え、ビジネスプロセスの複合的な関係性を立体的に「見える化」することで、より高精度かつ迅速な意思決定を可能にします。

この新技術が本格的に普及することで、プロセスマイニングは「単なる分析ツール」から「組織運営の中核的手段」へと進化していくでしょう。特に、デジタル化が進む中で業務プロセスがますます複雑になる現代において、OCPMは企業の競争力を左右する重要な技術となることが予想されます。

よくある質問(Q&A)

Q1:OCPMは従来のプロセスマイニングと何が根本的に違いますか?

A1:従来は単一のケースIDを基にした線形的な分析でしたが、OCPMは複数のオブジェクト(注文、請求、顧客など)を同時に扱い、その複雑な相関関係を多次元で可視化できる点が根本的な違いです。これにより、現実のビジネスにより近い分析が可能になります。

Q2:OCPM導入にはどのような準備が必要ですか?

A2:オブジェクト間の関係性を持つデータ構造(OCEL形式など)を準備し、複数ソースからのデータ統合基盤を構築する必要があります。Celonisなどの先進的なプラットフォームでは、これらの準備を支援する機能が充実しています。

Q3:OCPMはどの業種・業務に最も適していますか?

A3:製造業、保険、物流、サプライチェーン、カスタマーサービスなど、複数部門が関与し、多様なオブジェクトが相互作用する業務において特に高い効果を発揮します。単一部門で完結する業務よりも、組織横断的な業務での威力が顕著です。

プロセスマイニングの導入をご検討の方へ

オブジェクトセントリック・プロセスマイニングについてより詳しく知りたい方、または実際の導入をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

プロセスマイニング導入のステップについては、こちらで詳しく解説しています → https://flr-process.com/celonis/process/

貴社の業務プロセス課題に対して、OCPMがどのような価値を提供できるかを無料でご相談いただけます。業務効率化とDX推進の第一歩として、データに基づいた確実な改善を始めませんか?